Die Wanderung der Winzlinge

im Mai/ Juni 2023

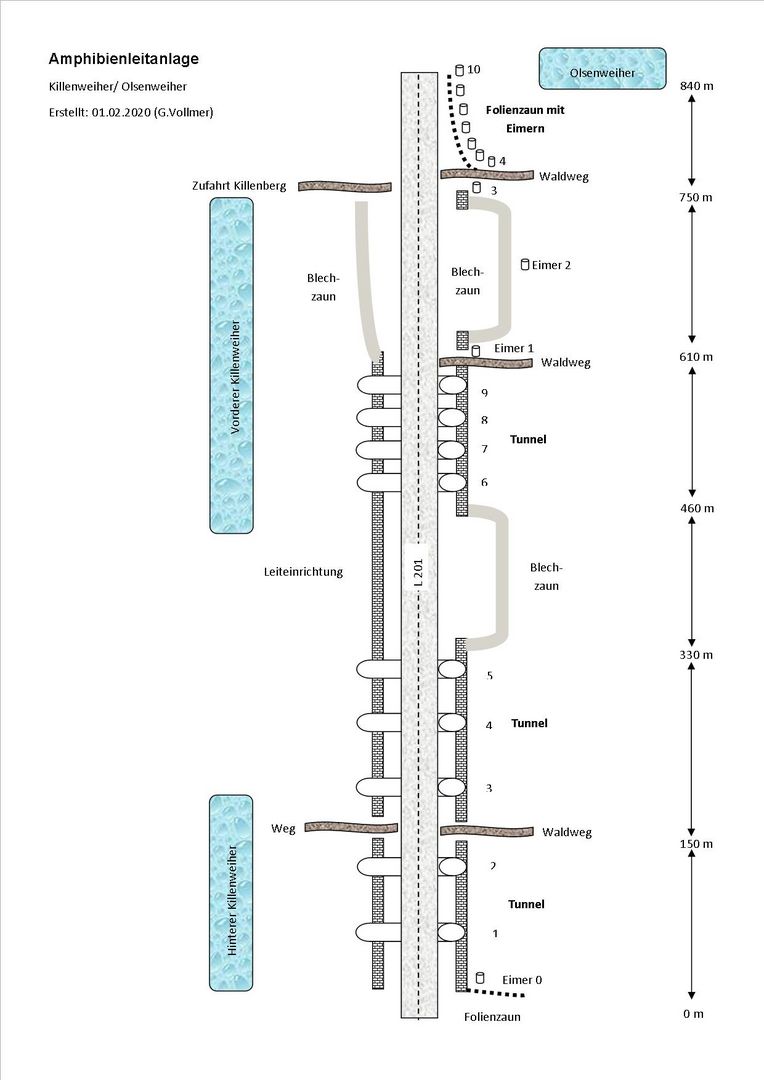

Diagramm: Die Jungtierwanderung 2023 im Überblick.

Die Balken im Diagramm stellen Schätzwerte dar. Es ist die geschätzte Anzahl von Tieren auf 3m Länge des Waldweges, auf dem sie beobachtet wurden.

(G.Vollmer)

Diagramm: Die Jungtierwanderung 2023 im Überblick.

Die Balken im Diagramm stellen Schätzwerte dar. Es ist die geschätzte Anzahl von Tieren auf 3m Länge des Waldweges, auf dem sie beobachtet wurden.

(G.Vollmer)

Die Jungtierwanderung setzt am 29. Mai ein. Hunderte kleine Hüpfer

krabbeln aus dem Wasser.

Bis zum 15 Juni werden die Tiere ausschließlich am Ufer beobachtet.

Es zieht ein Regengebiet durch, die Tiere gehen auf Wanderschaft.

Bereits 5 Tage danach erreichen die ersten die gefährliche Gras-

beurerstraße. Das Landratsamt wird informiert. 2 Tage später wird sie für den Verkehr gesperrt.

Das Wetter wird heiß und trocken, die Tiere ziehen sich ins

Unterholz des Waldes zurück. Es werden nur noch wenige Tiere

auf den Waldwegen beobachtet.

Am ersten Juli kommt der nächste Regen. Viele Tiere sind im Wald

und an der Straße zu sehen. Sie überqueren die Straße.

Am 6 Juli sind dann die meisten Tiere im sicheren Hallendorfer Wald angekommen. Die Straße wird für den Verkehr wieder freigegeben.

Weitere Informationen finden sie hier!

Die Wanderung adulter Amphibien

im Februar/ März 2023.

Amphibienwanderung zum Killenweiher, Stand April 2023

(G.Vollmer)

Amphibienwanderung zum Killenweiher, Stand April 2023

(G.Vollmer)

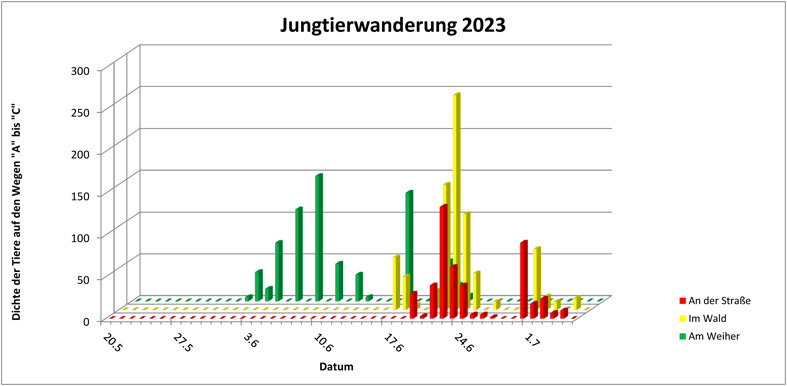

Das nebenstehende Diagramm zeigt den zeitlichen Verlauf der Wanderung in diesem Frühjahr d.h. an welchem Tag wurden wieviele Tiere und von welcher Art gefunden.

Es ist gut zu erkennen, dass im Februar bereits viele unterwegs waren. Dann kam die Frostpause d.h. es war zu kalt und zu trocken. Am 08. März setzte die Wanderung dann wieder ein und das mit einem fulminanten Ergebniss, besonders bei den Teichmolchen. Die Helfer*innen hatten alle Hände voll zu tun. Sie waren dann doch sehr erleichtert, als sie Tiere am Killenweiher wieder rennen lassen konnten.

Amphibienwanderung zum Killenweiher, erfasste Arten, Stand April 2023

(G.Vollmer)

Amphibienwanderung zum Killenweiher, erfasste Arten, Stand April 2023

(G.Vollmer)

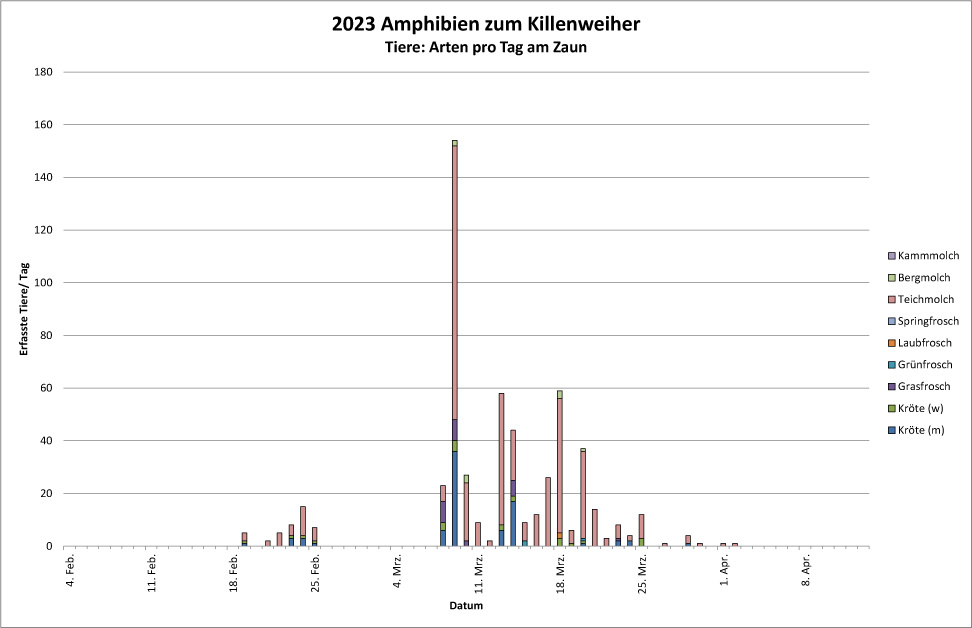

Dieses Diagramm zeigt die Verteilung der Arten.

Bemerkenswert ist der hohe Anteil von Teichmolchen. Diese Art ist schon immer gut vertreten gewesen, solange wir hier Amphibienschutz betreiben, aber in diesem Jahr sind sie doch besonders häufig anzutreffen.

An zweiter Stelle in der Häufigkeit tritt die Erdkröte auf. Wir erfassen bei ihr auch die Verteilung in Geschlechter. Ein Verhältnis von Weibchen zu Männchen von 1 : 4 bis 1 : 6 zeigt einen intakten Bestand an. Dass die "Weibchenquote" so ungleich ist, sagt nicht unbedingt aus, dass es einen "Männerüberschuss" hat. Vielmehr ergaben Untersuchungen, dass Weibchen viel seltener zum Laichen gehen, vielleicht sogar nur 1 oder 2 mal in ihrem Leben. In der Landschaft kann demnach das Verhältnis sogar ausgeglichen sein.

Einen Blick in den Eimer!

Die Laichwanderungen der Amphibien sind in diesem Jahr zu Ende gekommen mit einem insgesamt besseren Ergebnis als in den drei Jahren zuvor.

Als nächstes werden die Jungfrösche und -kröten aus den Weiheren ans Land kommen und die Welt erobern wollen. Dabei werden wir sie wieder unterstützen.

Ja dann bis zur Jugtierwanderung im Juni!

Wasser in den Laichgewässern!

Das ist die Grundlage für den Fortbestand der Amphibien!

Im ausklingenden Winter, schon im Februar, beginnen die Amphibien mit ihrer Wanderung zu den Laichgewässern. Sie erwarten, ihrem Instinkt gehorchend, in den Weihern ihres Reviers Wasser, denn das brauchen sie für ihren Nachwuchs.

Die Weiher des Salemer Klosters sind aber keine natürlichen Gewässer. Sie sind nicht naturgegeben mit Wasser gefüllt, sie können abgelassen sein. Das wird regelmäßig im Herbst praktiziert.

Wichtig für die Amphibien ist aber, dass während der Laichsaison das Wasser wieder bis in die Schilfzone hineinreicht.

Von den 11 Weihern, die wir unter dem Namen Salemer Klosterweiher zusammenfassen, sind aktuell noch der Vordere Killenweiher ohne ausreichend Wasser. Das Foto unten zeigt den Pegelstand am 18.02.2023. Dieser Zustand ist besorgniserregend, weil die Laichwanderung schon eingesetzt hat.

Blick auf den Killenweiher im Februar 2023.

(G.Vollmer)

Blick auf den Killenweiher im Februar 2023.

(G.Vollmer)

Steckbrief einiger Arten

Der Star der Amphibienwanderung.

Der Kammmolch

Der Schönling ...

... unter den Molchen

Bergmolch im Hochzeitskleid

(G.Vollmer)

Bergmolch im Hochzeitskleid

(G.Vollmer)

Der Bergmolch ist ein besonder farbenfroher Geselle. Am auffälligsten ist sein orangeroter Bauch, ohne Makel, einfach orange. Aber auch die dunkelblauen Flanken und der "Wespenrücken" in schwarz-gelb unterstreichen seine schicke Erscheinung.

Die Art war früher mal sehr häufig am Killenweiher, ist aber in den letzten Jahren immer seltener geworden.

Der Allerweltstyp:

Der Teichmolch!

Teichmolch: Ansicht auf Augenhöhe.

(R.Jaeckle)

Teichmolch: Ansicht auf Augenhöhe.

(R.Jaeckle)

Der Teichmolch ist der kleinste, aber auch der am häufigsten vorkommende Molch am Killenweiher. Erfreulicherweise taucht er jährlich noch recht zahlreich an den Amphibienzäunen auf. Deswegen wundert es uns nicht, dass wir ihn heuer auch an den Tunneln vorfinden.

Der Muskelprotz

Die Erdkröte

Ziele des Jungtiermonitorings

Ziele der Aktion sind,

- mehr über das Wanderverhalten der Jungtiere zu erfahren

- die Tiere vor dem Straßentod zu bewahren.

Denn:

Auf eine Gefahr sind sie von Natur aus nicht vorbereitet, auf den modernen Straßenverkehr. Ihm haben sie nichts entgegenzusetzen, keine Strategie, wie sie den schnellfahrenden Autos ausweichen können. Das Ergebnis ist, fast alle bleiben für immer auf der Straße.

Das widerspricht den Artenschutzbestrebungen des Bundesartenschutzgesetzes.

Nur, was tun?

Die BUND-Gruppe Uhldingen möchte helfen und tut es auch. Unsere Hilfe besteht darin, ihnen die Querung der Straße zu ermöglichen. Aber so einfach ist das auch nicht. Die Tiere einsammeln geht nicht, sie sind zu viele und die meisten zu gut versteckt. Leitanlagen, wie sie an der Landstraße nach Mimmenhausen eingebaut sind, lassen sich wegen des Bahndamms nicht realisieren. Bleibt noch eine unbequeme Lösung, die Straße für die kurze Zeit der Wanderung zu sperren. Das ist nicht schön, aber hilft.

Damit auch nur dann gesperrt wird, wenn es nötig ist, nutzen wir das Jungtiermonitoring dazu. Dafür sind Helfer*innen von uns jeden Tag im Wald, um nachzuschauen, wo sich die Tiere gerade aufhalten. Erst wenn sie die Straße erreichen, geben wir die Info an die Untere-Naturschutzbehörde des Landratsamtes weiter. Sie veranlasst die Sperrung. Die Straße wird sofort wieder freigegeben, wenn das Gros der Tiere sie passiert hat.

Rückblick über die Amphibien am Killenweiher.

Erfasste Daten von 1985 bis heute.

Bei den hier vorgestellten Daten ist zu berücksichtigen, dass sich die Randbedingungen für ihre Erfassung über die Jahre geändert haben (siehe weiter unten im Text).

Die Historie der Amphibienanlage entlang der L201 im Bereich des Killenweihers ist in der Marginalie (rechte Spalte) detailliert beschrieben. Sie muss zur Interpretation der Daten herangezogen werden.

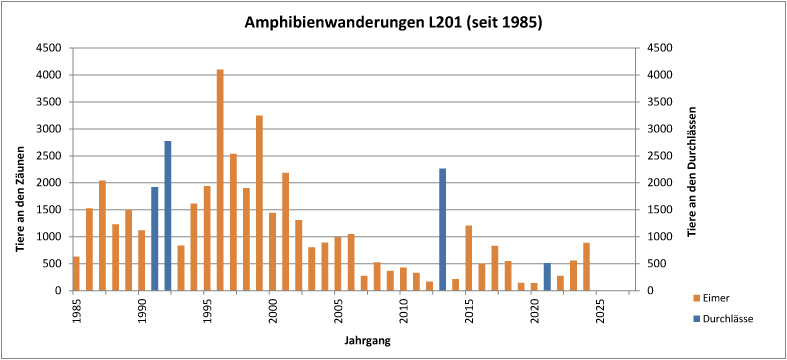

Im Diagramm von 1985 bis heute!

In den Jahren 1985-2024 die Laichwanderung zum Killenweiher

(G.Vollmer)

In den Jahren 1985-2024 die Laichwanderung zum Killenweiher

(G.Vollmer)

Das Diagramm zeigt die Wanderungen im Zeitraum seit 1985 und darin die Anzahl der erfassten Tiere pro Saison.

Beim beurteilen der Daten muss berücksicht werden, dass von 1985 bis 1990 nur Schutzzäune aus Plastik mit Fangeimern eingesetzt waren.

Im Jahr 1991 waren dann zum ersten Mal 8 Durchlässe eingebaut, durch die die Tiere wandern konnten. Die Daten von 1991 und 1992 beziehen sich nur auf die Durchlässe.

Es hat sich sofort herausgestellt, dass die Anlage hätte länger sein müssen. Sowohl in Mimmenhausen als auch in Mühlhofen gab es noch viele Verkehrstote. Als Abhilfe wurden Verlängerungen an beiden Seiten angebaut.

Ab 1993 bis 1998 blieb die Anlage unverändert. Das Diagramm zeigt hier nur die Tiere an den Verlängerungen.

1998 kam noch ein 9. Durchlass hinzu.

Ab 1999 blieb die Anlange und auch die Verlängerungen immer gleich. Die Daten sind ab hier miteinader vergleichbar.

Die Durchlässe sind für die Tiere im ganzen Jahr in beiden Richtungen nutzbar. Die Tiere bleiben ungestört und werden nicht mehr in Eimern eingefangen.

Aber! Um den Bestand der Tiere zu kennen, werden im Abstand von ca. 10 Jahren auch die Tiere an den Durchlässen erfasst. Bisher geschah das 4 mal.

Dazu die Unterteilung in Arten!

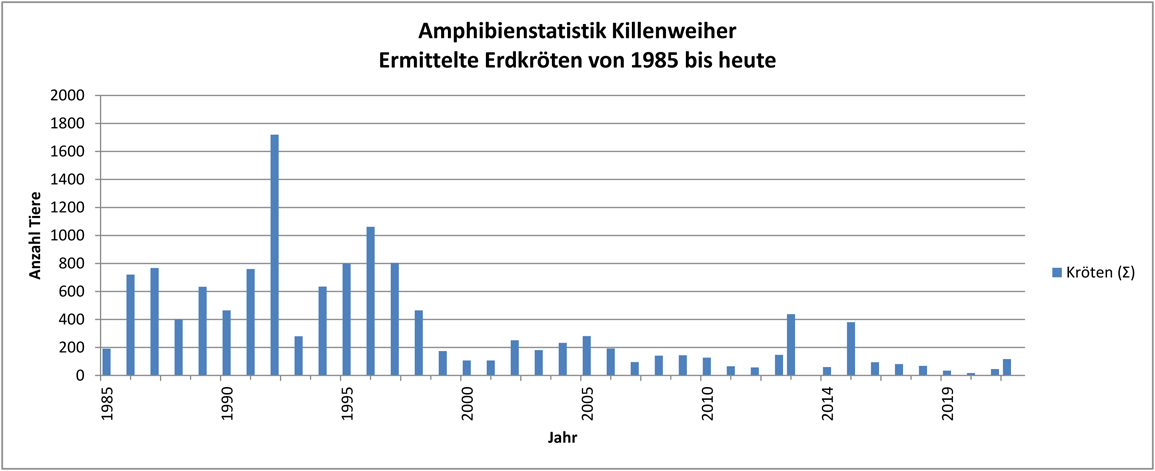

Erdkröten

(G.Vollmer)

(G.Vollmer)

Dieses Diagramm zeigt das Vorkommen von Erdkröten. Die überdurchschnittlichen Werte von 1992 (signifikant) und 2013 (noch deutlich) sind den Durchlässen geschuldet. Anders der Wert von diesem Jahr. Obwohl auch in diesem Jahr die Durchlässe einbezogen waren, ist dasErgebnis nahe an Null.

Die gesamte Bestandsentwicklung weist einen signifikanten Rückgang seit dem Jahr 2000 auf. Nach dem Ergebnis von diesem Jahr müssen wir befürchten, dass die Erdkröte aus dem Killenweihergebiet verschwindet.

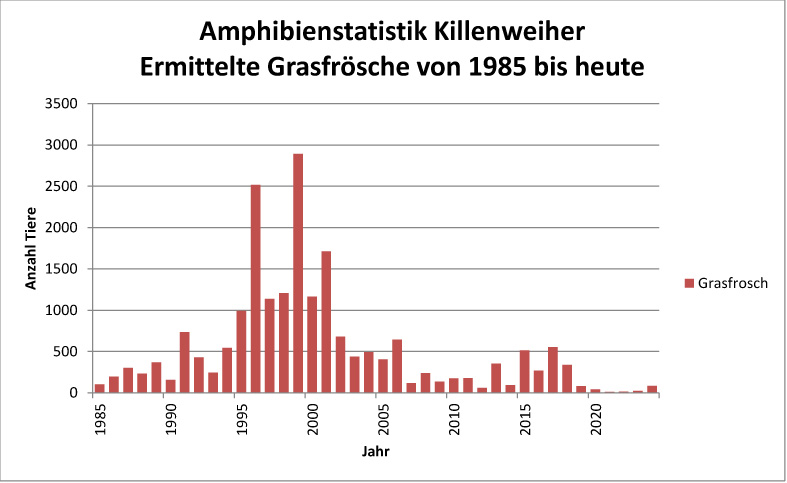

Grasfrösche

In den Jahren 1985-2024 Grasfrösche zum Killenweiher

(G.Vollmer)

In den Jahren 1985-2024 Grasfrösche zum Killenweiher

(G.Vollmer)

Der Grasfrosch ist die am häufigsten vorkommende Froschart. Der Einfluss der Durchlässe in 1992, 2013 und 2021 ist hier nicht feststellbar, vielmehr waren die Jahrgänge 1996 bis 2002 für diese Art erfolgreich.

Die Bestandsentwicklung des Grasfrosches ist seit dem Jahr 2000 signifikant rückläufig. Ab dem heißen Sommer 2018 ist der Bestand fast ganz erloschen.

Im Jahr 2024 ist eine leichte Erholung im Bestand festzustellen.

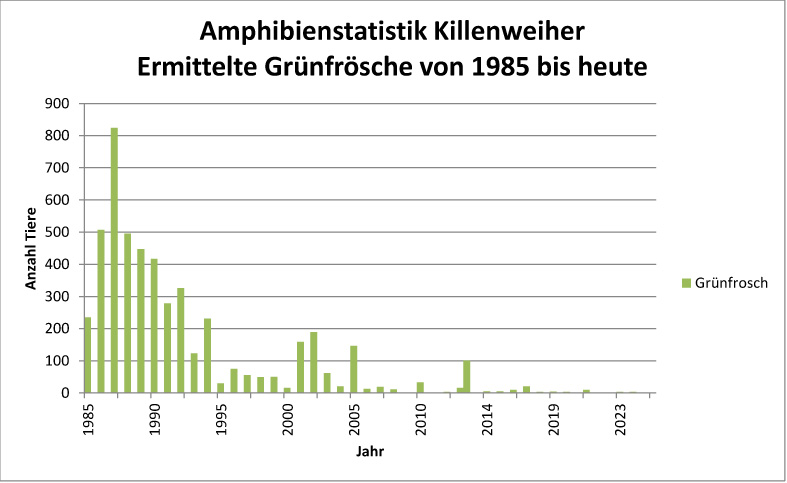

Grünfrösche

In den Jahren 1985-2024 Grünfrösche zum Killenweiher

(G.Vollmer)

In den Jahren 1985-2024 Grünfrösche zum Killenweiher

(G.Vollmer)

Dieses Diagramm zeigt das Vorkommen von Grünfröschen. Zu den Grünfröschen werden Teichfrösche, Wasserfrösche und Seefrösche gezählt. Bei den Werten von 1992, 2013 und 2021 sind die Durchlässe zu beachten.

Die gesamte Bestandsentwicklung weist seit dem Jahr 1987 einen signifikanten Rückgang auf. Der Bestand ist heute bis auf wenige Tiere zurückgegangen.

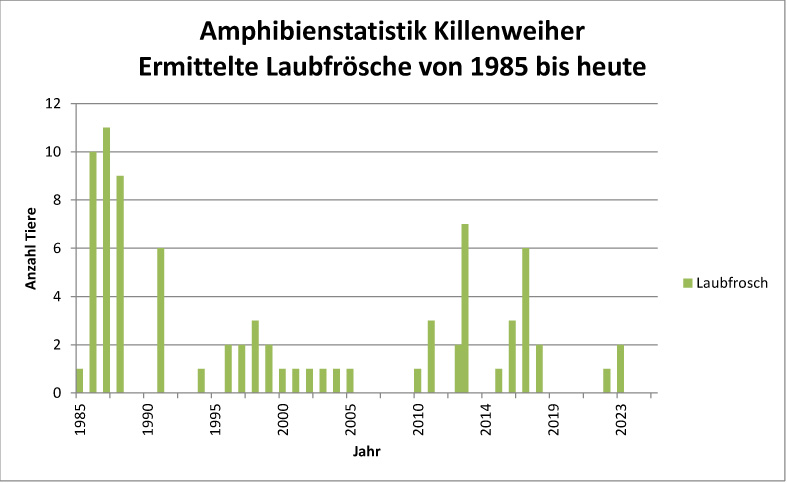

Laubfrösche

In den Jahren 1985-2024 Laubfrösche zum Killenweiher

(G.Vollmer)

In den Jahren 1985-2024 Laubfrösche zum Killenweiher

(G.Vollmer)

Dieses Diagramm zeigt das Vorkommen von Laubfröschen. Die Statistik kann aber bei Laubfröschen nicht repräsentativ sein, weil sich die Tiere nicht in Eimern fangen lassen, sie klettern leicht wieder heraus. Die Fänge sind deshalb zufällig.

Interessant ist aber, dass überhaupt Laubfrösche gefangen werden, denn damit ist ihr Bestand nachgewiesen.

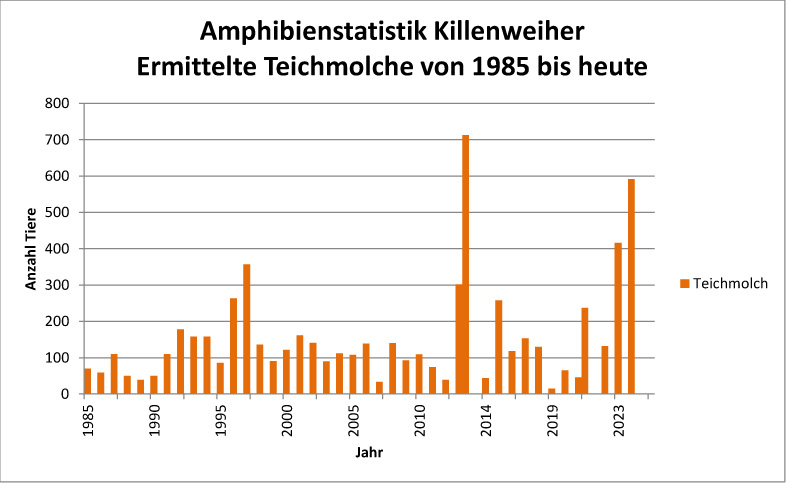

Teichmolche

In den Jahren 1985-2024 Teichmolche zum Killenweiher

(G.Vollmer)

In den Jahren 1985-2024 Teichmolche zum Killenweiher

(G.Vollmer)

Dieses Diagramm zeigt das Vorkommen von Teichmolchen. Der überdurchschnittliche Wert von 2013 ist den Durchlässen geschuldet. Im Jahr 1992 ist die Kontolle an den Durchlässen nicht signifikant sichtbar, dagegen steigt der Wert bis 1997 stetig an und pendelt bis zum Jahr 2018 auf gutem Niveau. Im Jahr 2018 gab der Bestand bei dieser Art auch deutlich nach..

Um so erfreulicher das Ergebnis in 2024. Hier ist der Bestand wieder gut.

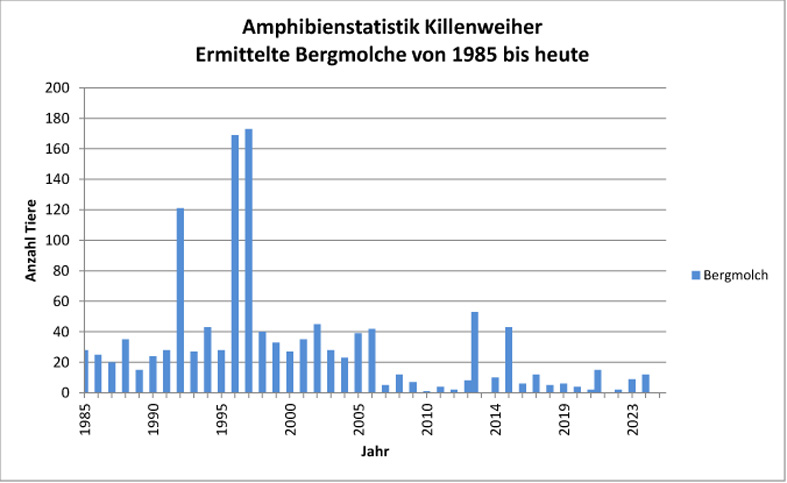

Bergmolche

In den Jahren 1985-2024 Bergmolche zum Killenweiher

(G.Vollmer)

In den Jahren 1985-2024 Bergmolche zum Killenweiher

(G.Vollmer)

Dieses Diagramm zeigt das Vorkommen von Bergmolchen. Die Werte von 1992 und 2013 sind mit den Durchlässen zusammen zu sehen.

Die gesamte Bestandsentwicklung ist uneinheitlich, bleibt aber seit 2007 mit wenigen Ausnahmen, das sind 2013 (mit Durchlässen) und 2015, stark zurück. Im Jahr 2024 ist das Ergebnis immer noch auf niedrigem Niveau.

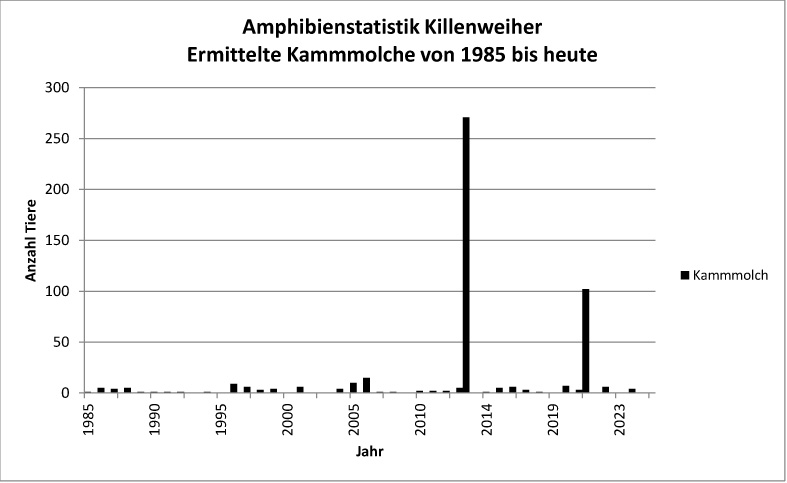

Kammmolche

In den Jahren 1985-2024 Kammmolche zum Killenweiher

(G.Vollmer)

In den Jahren 1985-2024 Kammmolche zum Killenweiher

(G.Vollmer)

Dieses Diagramm zeigt das Vorkommen von Kammmolchen. Diese seltene Molchart kommt am Killenweiher vor. Sie ist Kennart für die Ausweisung dieses Gebietes als FFH-Gebiet. Der überdurchschnittliche Wert von 2013 ist den Durchlässen geschuldet. Dieser gute Wert wurde im Jahr 2021, in dem auch die Durchlässe mit überprüft wurden, allerdings nicht wieder erreicht. Er war aber mit über 100 Tieren noch erfreulich hoch. Interessant ist, dass diese Molchart fast ausschließlich an den Durchlässen auftaucht.

Die gesamte Bestandsentwicklung ist uneinheitlich. 5 bis 10 Exemplare werden regelmäßig an den betreuten Fangzäunen vorgefunden. An diesem niedrigen Wert hat sich bis heute nur wenig geändert. An den Durchlässen ist diese Art aber noch immer gut vertreten. Das lässt auf einen engen Wanderkorridor schließen, den diese Art bevorzugt.

Überlegungen zu den Amphibienwanderungen im Frühjahr

Pegel zum Ende der Amphibienwanderung am 25.März.

(G.Vollmer)

Pegel zum Ende der Amphibienwanderung am 25.März.

(G.Vollmer)

Im ausklingenden Winter, schon im Februar, beginnen die Amphibien mit ihrer Wanderung zu den Laichgewässern. Sie erwarten, ihrem Instinkt gehorchend, in den Weihern ihres Reviers Wasser, denn das brauchen sie für ihren Nachwuchs.

Die Weiher des Salemer Klosters sind aber keine natürlichen Gewässer. Sie sind nicht naturgegeben mit Wasser gefüllt, sie können abgelassen sein. Das wird regelmäßig im Herbst praktiziert. Wichtig für die Amphibien ist aber, dass während der Laichsaison das Wasser wieder bis in die Schilfzone hineinreicht.

Ein Beispiel: Die Wasserstände am 25. März2019 zeigen aber, dass einige Weiher noch zu wenig Wasser geführt haben.

Bleibt noch anzumerken, dass sogenannte Winterungen (Winter ohne Wasser) oder Sömmerungen (im Sommer ohne Wasser) den Amphibienbestand nicht bedrohen, allerdings nur unter der Bedingung, dass solche Maßnahmen nur gelegentlich (Zyklus von 5 bis 10 Jahren) erfolgen

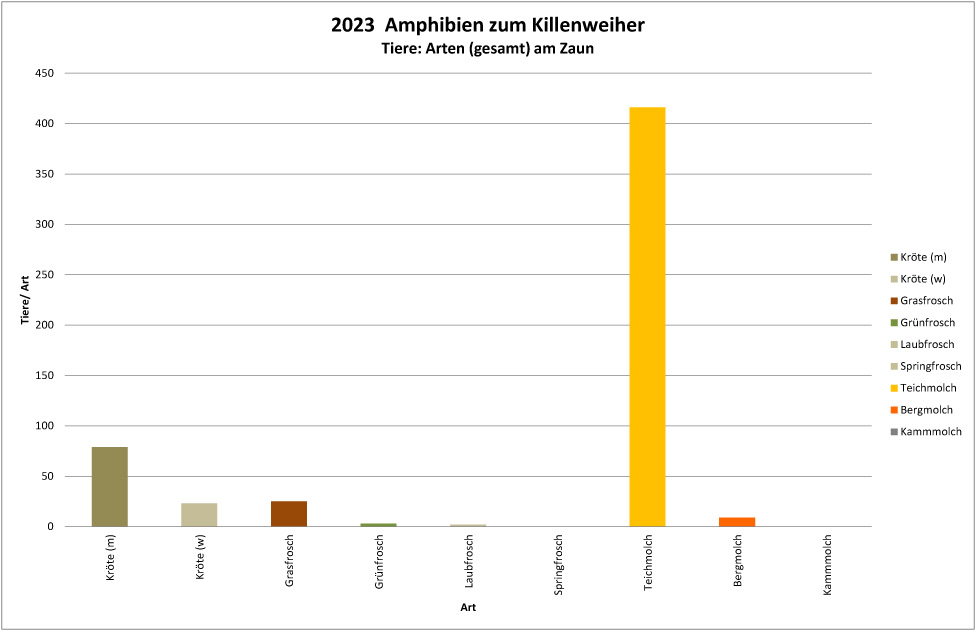

Aufbau der Amphibienanlage am Killenweiher

Die Landstraße zwischen Mühlhofen und Salem-Mimmenhausen verläuft zwischen Olsenweiher und Killenweiher. Es wurde schon früh offensichtlich, dass zwischen den Weihern und den sie umgebenden Wäldern ein reger Wanderbetrieb von Frosch & Co. stattfindet. Besonders die Laichwanderungen im Frühjahr fielen auf, leider durch unzählige überfahrene Tiere.

Dass hier Abhilfe nötig war, wurde noch rechtzeitig ernst genommen. Es wurde eine Amphibienleitanlage geplant und umgesetzt. Das war im Jahr 1990. Bis dahin wurden die Amphibien durch Plastikzäune und Fangeimer vom Überqueren der Straße abgehalten und durch Helfer über die Straße getragen. Ab 1990 war dann die Anlage installiert und erfüllt bis heute ihren Zweck sehr gut.

Das Konzept der Anlage besteht aus Tunneln, die unter der Fahrbahn verlaufen. Die Tunnel sind aus Betonformsteinen (U-Profile) gebaut. Sie haben prinzipbedingt einen unbefestigten Boden aus Lehm (die offene Seite des Profils ist nach unten gekehrt). Des Weiteren sind Leitanlagen aus Beton auf beiden Seiten parallel zur Fahrbahn angebracht, die von Amphibien nicht überklettert werden können. Die Tiere müssen so der Leitanlage folgen, bis sie einen Tunnel erreichen und dann geht's ab zur anderen Straßenseite.

Auf Grund topografischer Gegebenheiten sind drei Teilstücke der Leitanlage aus folienbespannten Holzzäunen gefertigt. Das wurde immer dort notwendig, wo die Leitanlagen durch Wald geführt werden mussten. An den Einmündungen von Wald- bzw. Feldwegen wurden Betonrinnen mit groben Abdeckgittern als Barrieren eingebaut.

Eine Besonderheit dieser Anlage sind Verlängerungen sowohl in Richtung Mimmenhausen als auch in Richtung Mühlhofen. Sie bestehen aus Plastikzäunen (ca. 30m + 50m), 10 Fangeimern und sind nur im Frühjahr für 6 Wochen (Februar bis April) installiert. Die Eimer sind nummeriert, um sie statistisch ansprechen zu können. Aus methodischen Gründen (Vergleichbarkeit der Fangergebnisse) wurde Eimer 2 in der Nummerierung belassen, obwohl er nicht mehr eingebaut ist.

Die nebenstehende Skizze zeigt die Anlage mit ihren wichtigsten Details.